|

今秋(2018年)のイベント終了報告

○松尾鉱山跡地 育樹イベント

9月8日には16名が参加し(写真1)、6月9日に植えたヤマナラシ(挿し木50本、根吹苗48本)の測樹とハンノキ類の剪定を主に行いました。挿し木苗は前回ニュースのとおり成績が悪く生存は1本のみでした。10月6日には14名が参加し(写真2)、生存するヤマナラシへの忌避剤塗布を行いました。根吹苗(根を掘り出して移植したもの)の大苗は生存していましたが、小苗は落葉しているものが多い状況でした。来春にならないと生死は不明です。その他、ハンノキ類、アキグミの剪定刈払い、既往植樹木の測定や実生苗のコドラート調査(県立大と共同)を行いました。

写真1 2018.9.8 松尾 写真2 2018.10.6 松尾

○野鳥保護区イーハトーブ盛岡 猛禽類保護のための間伐運動会

当初、準備活動として予定していた9月22日(土)は雨天中止となり、9月29日(土)から、今年の活動を開始しました。この日は、当会と野鳥の会もりおかを中心に18名が参加し(写真3)、昨秋新設したノウサギ隠れ家の利用状況(ノウサギフン数個が入り口周囲で確認された)や伐開区でのシカ等のフン調査(シカ、カモシカフン多数確認)、シカ柵1基の建設、階段設置などを行いました(写真4)。山仕事くらぶの皆様には、下刈り、木杭の製作などを手伝って頂きました。

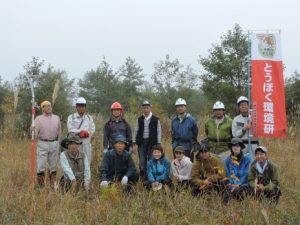

メインイベント1回目の10月8日(月;体育の日)には16名が参加し(写真5)、伐開区の下刈り、林内の枝打ち、シカ柵1基の建設、及び注意喚起の看板立てなどを行いました。2回目の10月13日(土)には、野鳥の会本部から田尻氏も参集し総数17名(写真6)、シカ柵1基追加、ノウサギ隠れ家の改修、下刈り、枝打ちなど盛り沢山の仕事をやり遂げました。作業中、クマ、シカ、カモシカ、クマタカ各1頭に遭遇しました。

シカ柵の設置は、今後シカがますます増加して、イヌワシの餌であるノウサギの食べる草木を食い尽してしまうのを防ぐためです。その効果検証のために、11月3日にセンサーカメラを4ヶ所にセットし、12月2日に5名で点検した結果、カメラにはツキノワグマの親子連れ3頭(写真7)、シカが一度に5頭(写真8)のほかカモシカも2頭写っており、特別保護地区であることを実感しました。シカは高さ40cmの鉄条網の下をかいくぐっているので、来年はさらに縦横に柵を補強する必要があります。なお、センサーカメラは当会賛助会員の日林協東北事務所のご好意で借用しました。

写真3 2018.9.29 間伐運動会の準備 写真4 2018.9.29シカ柵第一号建設

写真5

2018.10.8

1回目メイン間伐運動会

写真6 写真6

2018.10.13

2回目メイン間伐運動会

写真7 シカ柵の前で戯れる

ツキノワグマの家族

2018.11.15

写真8 シカ柵をくぐって来た 写真8 シカ柵をくぐって来た

シカ家族5頭 2018.11.19

|